Primeiros Ensaios

Amanhã : um testemunho do socialismo português

Simone Cristina Manso Escobar

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

simone.escobar@hotmail.com

O presente livro... é filho do tácito compromisso que, em tão grave momento, à minha vontade comovidamente impôs a própria consciência, alvoroçada... Agita-se aí e ameaçador perpassa o frêmito do mais complexo de todos os problemas sociais, aí bacilam e fermentam os mais tragicamente desoladores aspectos da Miséria. Tema ao mesmo tempo de reflexão e de angústia, de meditação e de piedade.

(Abel Botelho, Amanhã,prefácio,1901)

Amanhã : um testemunho do socialismo português: O texto mostra a possibilidade de uma literatura do período finissecular do século XIX se apresentar, também, como testemunho, como memória de um tempo marcado por inúmeros conflitos; nesse caso, testemunho relacionado diretamente à formação do socialismo português, visto através do texto botelhiano Amanhã.

Palavras-Chave: Testemunho. Ruínas. Messianismo. Socialismo.

Amanhã : a testimony of Portuguese socialism:The text explores the possibility of viewing late nineteenth century literature as a testimony, as the memory of a time characterized by several conflicts; in this case, a testimony directly related to the formation of Portuguese socialism, such as seen in the botelhiano text Amanhã.

A morte da monarquia, a morte da aristocracia, da burguesia, essa idéia, esse sentimento, permeou a mente, o coração e o espírito do homem português finissecular. No último quartel do século XIX convergiram muitos ideais, teorias e pensamentos distintos. O cientificismo e o misticismo; o naturalismo e o decadentismo, o positivismo e o messianismo; e o capitalismo e o socialismo. O fin-de-siècle foi um período movimentado. Vejamos o que nos diz Eugene Weber:

O século XIX tinha o hábito de encerrar as coisas. A cortina cai repetidamente sobre regimes, revoluções, classes dominantes e ideologias, erguia-se e depois baixava de novo; mas aqueles que a história alegadamente condenava nunca paravam de morrer. No final do século a maioria dos mesmos tipos de personagens que tinham povoado a cena em 1789, ou pelo menos em 1802, ainda andava pelo palco, muitas falas ainda eram repetidas para previsões igualmente confusas. Tentando fazer com que a ambição parecesse princípio, ou o princípio parecesse prática, legitimistas, orleanistas, bonapartistas, jacobinos e liberais, burgueses, aristrocratas, democratas e turbas da cidade, todos desempenhavam a sua parte em pelo menos uma representação de despedida antes de retornarem para novas representações[...] (WEBER, 1988, 9 p.)

O objetivo desse texto é tentar estabelecer uma linha de pensamento acerca de uma literatura do “real”i (Cif. SELIGMANN, 2006). Embora o termo literatura de testemunho seja desconhecido nos oitocentos (não temos conhecimento de textos, estudos ou relatos que classifiquem ou identifiquem como tal), essa literatura segundo Seligmann-Silva: é mais do que um gênero: é uma face da literatura que vem à tona na nossa época de catástrofes e faz com que toda história da literatura – após 200 anos de auto-referência- seja revista a partir do questionamento da sua relação e do seu compromisso com o “real”. Ainda que este conceito tenha sido consolidado apenas no século XX, é possível que já tivesse germinado nos últimos anos do século XIX.

A proposta que será apresentada nesse breve estudo é pensar uma ficção com base testemunhal de um tempo, pensar pela via histórica e determinar uma ponte entre a literatura finissecular e os acontecimentos factuais. Enfim, pensar a literatura produzida nesse período como Literatura de Testemunho, que exerce a função de veículo para expressar a experiência de quem viu e viveu um período deveras importante na constituição política e ideológica, não só de Portugal, mas de todo continente europeu: pensar no testemunho de um tempo espedaçado pelos conflitos e do crescimento do socialismo, expressos na literatura. Para isso dividiremos em três setores: as ruínas da estrutura política, o amadurecimento do socialismo português e o messianismo.

Tentaremos ainda, criar uma ponte entre os relatos ficcionais presentes na obra Amanhã, de Abel Botelho, como um testemunho do desenvolvimento do socialismo português e da ruína da monarquia como estrutura política.

Esta obra é parte integrante de uma série, composta por cinco livros, intitulada Patologia Social, cujo teor, gira em torno de uma conflituosa relação entre a classe proletária e a classe patronal. O tema que conduz a trama nos revela aspectos pertinentes à dissolução da monarquia, à influência de episódios como o da Comuna de Paris (1880), o socialismo de Proudhon e o anarquismo (crescente na Europa, principalmente no segmento operário) de Kropotkine.

As ruínas da estrutura política em Portugal

O período que serve de cenário para trama do romance discutido neste trabalho inicia-se no final do século XIX, em Lisboa. Nesse período o Socialismo, em processo avançado na Europa, e em Portugal iniciando sua jornada, surge na metade do século XIX, por volta de 1850, tem seus preceitos disseminados pelos intelectuais e estudantes, chegando à classe operária crescente. Sua primeira geração foi responsável pela criação de importantes periódicos de divulgação do novo pensamento: Eco dos Operários (1850-1851), em Lisboa; e A Esmeralda (1850-1851) e A Península (1852-1853), no Porto.

Reconhecendo a nova força social que era o proletariado e reagindo contra o individualismo da corrente liberal, os primeiros socialistas portugueses eram intelectuais emanados da classe burguesa, inspirados por vezes na ideologia de socialistas utópicos ( Owen, Saint-Simon, Fourier) e mais freqüentemente nos ideólogos da pequena burguesia ( Louis Blanc, Proudhon). Entre estes, Sousa Brandão (1818-1892), Custódio José Vieira (1822-1858), Henriques Nogueira (1825-1858) e Lopes de Mendonça (1826-1865). Entre aqueles destaca-se Pedro de Amorim Viana (1822-1901), o primeiro sociólogo português na medida em que considerava a sociedade como um todo orgânico e interligado, <<um todo solidário>> [...] (Sá, 1978, 41 p.)

Após nomes como: Lopes de Mendonça, Sousa Brandão, Custódio José Vieira, Henriques Nogueira e Pedro Amorim Viana (primeiro sociólogo português), em 1865 os jovens estudantes são permeados por idéias renovadoras. Toda essa ebulição revolvia a rebeldia nos espíritos progressistas dos universitários portugueses, principalmente os de Coimbra, que tinham como objetivo colocar Portugal num lugar à altura de seus vizinhos empreendedores.

Embora Portugal, geograficamente, fizesse parte do continente europeu, o país estava aquém dos avanços e progressos que ocorriam na França, Itália, Alemanha e Inglaterra. Essas nações viviam grandes transformações nas esferas: social, filosófica, econômica, cultural e ideológica.

País ainda predominantemente moralista e católico, Portugal vivia sobre os dogmas da Igreja e sob o consenso clerical, portanto, não prestando a "devida atenção" ao progresso e à ciência de que tanto se falava em todo continente. Por tais motivos, a nova geração, que seguia Victor Hugo, Hegel, Proudhon, entre outros, decidiu que iria modificar e modernizar Portugal, tirá-lo da estagnação e colocá-lo definitivamente no século XIX, resgatá-lo de uma cultura atrasada com ideais sem perspectiva . Enfim, de um futuro desastroso e sem esperanças. Já não suportavam mais um povo apático e uma burguesia medíocre.

A ciência não progride debalde, nem é debalde sobretudo que uma geração assiste ou toma parte em experimentos sociais feitos em proporções tão vastas que são povos inteiros a matéria da experimentação e classes inteiras os experimentadores: não é debalde que se vê a retórica produzir catástrofes e das ilusões originam-se as tragédias [...] (QUENTAL, 1982, 418 p.)

A França é pioneira na abertura desses novos tempos de idealismo e revoluções, seguida pela Alemanha e Itália. Portugal, porém, mantinha-se fechado às idéias reformadoras, contemporâneas e audaciosas de seus vizinhos. Foi por intermédio, ou melhor dizendo, pelas "portas" de Coimbra que o século XIX adentrou Portugal.

Os conhecimentos contidos nos compêndios editados em Roma, Paris e Berlim acabaram, fatalmente, atingindo a cidade universitária. Com isso a semente dos pensamentos progressistas, idealistas, e mais tarde positivistas, estavam instalados na juventude coimbrã, sem retorno. A Questão Coimbrã foi ponto alto na luta pelo ideal de criação e ruptura com o clássico, que estudantes, incluindo Eça de Queirós, Ramalho Ortigão e Teófilo Braga, liderados por Antero de Quental defendiam fervorosamente.

Abel Botelho, não pertenceu à turma do Cenáculo ou das Conferências do Cassino, mas apesar disso, os preceitos difundidos pelos rapazes de Coimbra juntamente com os ideais em prol dos operários já consolidados pelos primeiros socialistas, e o cenário finissecular imerso a um sentimento de decadência, reforçado pelo Ultimatum Inglês, constituiu material significativo e suficiente para a criação da trama de Amanhã onde temos como protagonista um jovem revolucionário (anarquista/socialista) que cultiva um rancor imensurável pela classe que, segundo ele, alimenta a miséria: a burguesia, mas classe esta que também outrora ele mesmo pertenceu.

Como resultado das observações e experiência tidas pelo autor, Abel Botelho, que foi um homem engajado politicamente, temos Mateus. Jovem que cedo conheceu as dificuldades e intempéries da vida, e cedo também, tornou-se um revoltado.

[...] E aí começou então, para esta desvalida criança de 14 anos, precocemente emancipada, uma torturada vida de acaso, uma sombria e infernal odisseia de azares, de privações. [...] A precisão fê-lo reflexivo; cedo as dificuldades da vida o encarrilharam na linha do Dever. Foi a mesma dureza da sua condição que lhe temperou o carácter.[...] E daí veio essa atenção particular pelos quadros de miséria, a sua grande curiosidade enternecida pelos que sofriam, a sua fúria iconoclasta pelas iniqüidades sociais. (BOTELHO, 1979, 590-591 p.)

Filho de um fidalgo (um morgado) proprietário de posses no Alto do Douro, passa apenas parte da infância desfrutando da fortuna do pai, pois com a abolição dos vínculos1 no primeiro quartel do século, e mais diversos confiscos por parte dos miguelistas, o patrimônio de sua família arruína-se. Sua mãe morreu de “desgosto” , débil entrevada na cama; seu irmão mais velho parte para o Brasil e jamais manda notícias; e por fim o pai também morre. Foi então que um sócio e amigo da família, encaminhou o menino Mateus para um colégio de padres.

Ainda recém-chegado ao colégio, o jovem revolucionário demonstrou sua insatisfação e revolta com o “sistema vigente”, que incluía o clero. Não se adapta ao colégio, mas principalmente não comunga com as idéias eclesiástica no que diz respeito a políticas sociais, e tampouco tolera o comportamento hipócrita dos clérigos: Nem a enérgica arrogância do futuro agitador poderia nunca pactuar com a cavilosa impostura das insinuações coadas pelo ralo dos confessionários, na penumbra hipócrita das sacristias (BOTELHO, 1979, 588 p.). Sua ideologia viria a revolucionar o meio que posteriormente integrou. Vejamos um trecho onde ele redige um trabalho para a aula de História, cujo tema era “A História apologética da Companhia de Jesus”

Pois Mateus não pôde esquivar-se à generosa cólera do seu coração, às sugestivas fulminações do seu espírito. Com uma admirável coragem, com uma sinceridade absoluta, parecendo até que vivamente rejubilando de poder dar vazão por esta válvula, que tão a propósito lhe aparecia, à demolidora febre que o trabalhava, ele escreveu uma longa tese, fidelíssimo traslado do seu sentir, do seu estudo, na qual se propunha pouco mais ou menos demonstrar o seguinte: <<Que a Companhia, obra de um místico sonho de Loiola, breve deturpara por completo os fins da sua instituição. Loiola imaginara os seus adeptos como os primitivos companheiros de Jesus, pobres, humildes, alheios ao interesse, tendo por único ideal e exclusivo estímulo a santa alegria de levarem a toda a parte a amorosa doutrina do Divino Mestre. Mas com o andar dos tempos todo esse adorável programa altruísta se adulterou, se corrompeu... Os que deviam ser evangelizadores do Bem converteram-se em apóstolos do Mal, e pela manha, pelo perjúrio e pela intriga foram conseguindo arrepanhar fortunas enormes, fundando dentro dos Estados constituídos verdadeiros estados de usurpação. E, para isto, o seu caminho era simples: suspender o progresso, imobilizar o espírito humano, estreitar o campo às consciências e atenuar as luzes da ciência, refugando-a cuidadosamente para o vago, por forma que a humanidade intelectualmente se imobilizasse rastejando num cômodo crepúsculo invariável.>> (BOTELHO, 1979, 588-589 p.)

Diante da indignação do corpo docente e obrigado a retratar-se ele retoma seu discurso:

[...] Chamado o Mateus à presença do superior do colégio, tachou este de pernicioso amontoado de heresias o seu trabalho; queimou o ímpio caderno na presença do rapaz, não fosse a sua conservação atrair sobre aquela casa de religião a cólera celeste; e convidou-o a que, como reparação, escrevesse um novo tema, ortodoxo e sensato, sobre a origem e os progressos da mesma Companhia de Jesus em Portugal. Impertubavelmente, o Mateus, sem proferir palavra, com um riso estranho, retirou; e logo nessa mesma noite, aquecido numa afogueadora torrente de improvisação, com todas as vingadoras reacções do seu instinto sacudindo-o de concerto, escreveu despachadamente, dum jacto, um tremendo libelo no qual se demonstrava <<que em Portugal o jesuitismo arrastara a nação ao último grau de abjecção moral e fizera muito de propósito estagnar as ciências, as letras e as artes, no mais esterilizante marasmo de que há notícia em toda a história da pátria. Baldadamente por vezes a nação quis sacudir o ominoso jugo, essa opressiva canga de treva que lhes avassalava a consciência e caliginava o espírito. Assim, em 1652, as Cortes chegaram a representar contra o monopólio da instrução pelos jesuítas; também contra a instituição dos colégios dos mesmos padres, ali no Porto, protestaram no tempo dos Filipes, em 1638, a Nobreza e Povo da cidade. Esta deletéria influência fora tão radicalmente nociva e tão profunda, que ainda em 1804 a Directoria-Geral dos Estudos, por consulta de 24 de setembro, asseverava que os jesuítas haviam estabelecido no País” uma bárbara e perniciosa ignorância a qual ameaçava aviltar e entorpecer o génio e o carácter português”. Mas a despeito de tudo isto – continuava, com audácia verdadeiramente infantil, o ardido colegial - , os Jesuítas em Portugal tudo avassalaram, minaram, conseguiram tudo! Em nenhum outro país eles foram mais poderosos, nem mais funestos. Na sua odiosa oligarquia de dois séculos, deprimiram e arrastaram pelo lodo das ínfimas abjecções um povo dos mais ilustres. Entraram no Paço para manobrarem de intrigantes políticos; açambarcaram as escolas e fizeram com que o País se atrasasse de um século nas correntes do saber então dominantes na Europa; apossaram-se dos confessionários para ganharem pelo terror espíritos simples, para oprimirem e dirigirem a seu sabor a consciência de Nação. Por último, dois deles bondaram a impelir D. Sebastião à decisiva catástrofe de Alcácer Quibir! >>[...] (BOTELHO, 1979, 589-590 p.)

Observando esse pensamento prodígio, de um menino de 14 anos, podemos constatar pontos relevantes que fizeram parte da trajetória da história social de Portugal, passando inclusive, pelas idéias que florearam a Questão Coimbrã: os Jesuítas em Portugal tudo avassalaram, minaram, conseguiram tudo! [...]e fizeram com que o País se atrasasse de um século nas correntes do saber então dominantes na Europa [...] A consciência desse “atraso” ideológico e científico fez os estudantes coimbrãos clamarem por mudança. A turma do cenáculo afirmava a importância de Portugal ingressar definitivamente no século XIX.

Percebemos ainda com essa atitude intempestiva de Mateus, a necessidade de ruptura, de mudança e até mesmo de revolução; a relação histórica de outrora com eventos anteriores como a morte de D. Sebastião, a dominação filipina, o atraso em todas as esferas (em decorrência da ocupação espanhola), mas essencialmente no campo das ciências, onde acarretaram consequencias para a sua contemporaneidade; e o mais importante a voz daquele que participou ativamente desse momento e que fala através do narrador, e principalmente, através das atitudes de Mateus, o autor Abel Botelho.

No trecho a seguir veremos o modelo burguês/aristocrático, e neste caso também patronal, de família lisboeta (família de Afonso de Carvalho Meireles, dono da fábrica, cuja qual, Mateus trabalha) despedaçada, em “ruínas”,do final de século, contado pelo narrador; este microsistema social (familiar) faz analogia ao macrosistema (governo monárquico). Vejamos:

[...] ali a não muitos metros dela, em casa de Afonso de Carvalho Meireles, o arrogante senhor da fábrica do Almargem, se reunira a pequena sociedade habitual [...] abancavam, como de hábito, a uma quina, em volta ao grande bufete de ébano torcido: o velho Meireles e a mulher, o comendador Sulpício, o Bernardo Gonzaga, o padre Sebastião. E um pouco a distância, no outro extremo da diagonal, Adriana, a patrícia filha dos donos da casa, distraída bedelhava ao piano em vagos acordes, em fugazes e cérulas melodias. [...] – Era todo o palácio uma grossa e maciça construção, de fins do século XVII, o qual em Lisboa contava entre os raros que logrado haviam resistir ao terremoto. Nesta vasta antessala quadrangular tudo era hirto, nu e triste como época vazia e contrafeita que simbolizava. Pela alta espessidão dos muros, nas distintas e comidas grinaldas do forro, na profundeza dos escalavrados caixotões do tecto, havia grupo de nódoas senis, vagas manchas de ruína, fazia ninho a solidão, bailavam seu caprichoso sabbath as sombras. Nem alegria, nem conforto. Dava frio aquela grandeza, tão despida solidez esmagava [...] (BOTELHO, 1979, 522 p.)

Dessa forma é possível pensarmos numa base social portuguesa sem estruturas a ponto de desmoronar. Ruínas de um tempo áureo, de uma sociedade economicamente sólida, mas que com o tempo foi se desgastando, se desestruturando e por fim ruindo. Ruínas da aristocracia e da velha e “mofada” monarquia. Contudo, esse tempo é inexorável, que só é possível ser visto, mas não mais alcançado; e esse tempo é visto sob as ruínas da história que se acumulou.

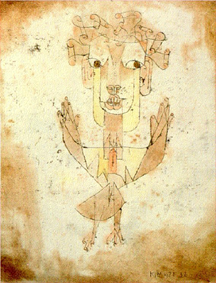

Dialogando com a idéia benjaminiana de materialismo histórico temos a metáfora do Anjo da História. Ele faz uma analogia entre o quadro de Paul Klee, Angelus Novus, com a idéia de história e progresso. Quadro que cuja imagem é interpretada por Benjamin como um anjo que tem o rosto voltado para o passado, para suas ruínas, para os seus escombros, onde não é mais possível retroceder; onde não é mais possível interceder. Então, o anjo é impelido por uma tempestade que “sopra” do Paraíso, e o lança em direção ao futuro, e esta tempestade é definida por ele como Progresso.

Há um quadro de Klee intitulado Angelu Novus. Nele está representado um anjo, que parece querer afastar-se de algo a que ele contempla. Seus olhos estão arregalados, sua boca está aberta e sua asas estão prontas para voar. O Anjo da história deve parecer assim. Ele tem o rosto voltado para o passado. Onde diante de nós aparece uma série de eventos, ele vê uma catástrofe única, que sem cessar acumula escombros sobre escombros, arremessando-os diante dos seus pés. Ele bem que gostaria de poder parar, de acordar os mortos e de reconstruir o destruído. Mas uma tempestade, sopra do Paraíso, anunhando-se em suas asas, e ela é tão forte que ele não consegue mais cerrá-las. Essa tempestade impele-o incessantem,ente para o futuro, ao qual ele dá as costas, enquanto o monte de escombros cresce ante ele até o céu. Aquilo que chamamos de Progresso é essa tempestade. ( BENJAMIN, 1985, 158-159 p.)

Talvez esse olhar para o passado, sem a possibilidade de modificá-lo, algo que já foi consumido, e que não há mais como reconstruir; esse sentimento nostálgico que gera uma melancolia, própria do fim do século, possivelmente permeou as idéias e o sentimento de Abel Botelho ao construir a trama protagonizada pelo revolucionário Mateus.

O amadurecimento do socialismo português

A crise sócio-política do século XIX, especificamente em Portugal, girava em torno do sistema político vigente, a monarquia, e o questionamento do quanto esse modo de governo ainda valia, o quanto ainda beneficiava a nação. Indagações que fomentavam as idéias contestadoras de Mateus. O movimento socialista começou, por volta de 1850, em decorrência dessa necessidade de mudança na maneira de governar. Os socialistas portugueses perceberam no proletariado uma nova força que emergia contra o individualismo decorrente do Liberalismo. Seus textos iniciais já indicavam uma tendência à luta de classes que posteriormente, nos últimos anos do século, despontariam como movimento operário português. Mas a partir de 1872, com a publicação da revista O Pensamento Social, é que o movimento socialista se instaura no país. Ela foi a responsável pela introdução, em Portugal, das idéias discutidas na Primeira Internacional.

O movimento industrial chega em terras lusitanas e toma força. Os lavradores, agricultores começam a trocar de ofício e transformam-se em operários originando o proletariado português. Mateus não só integra esta classe como a lidera no movimento de revolta contra a desigualdade entre: burguesia-proletariado. É a partir do sentimento de injustiça que gira em torno dessa relação patrão-operário, que Mateus inicia sua “pregação” incitando um levante nos espíritos miseráveis daqueles homens. Vejamos o início da saga do líder proletário:

[...] Vivam rapazes! Saudou ele, a meia voz. E logo como por encanto, tendo-o mais adivinhado do que ouvido, todos se voltaram com interesse, imobilizando-se em atitudes expectantes; logo instantaneamente se abriu na tumultuária multidão um largo a ávido silêncio.

Estão então decididos a fazer alguma coisa?... Vejam bem! Eu de discursos estou farto... De os fazer e de os ouvir! Venho, mais uma vez, aqui ter com os meus queridos irmãos, para lhes bradar bem alto que é tempo de mais de mostrarem quanto podem e quanto valem. – Reboou pela sala um longo murmúrio envaidecido. – Acção! Acção! Meus amigos... É o vosso dever; é o meu desejo. Se achais cedo, dizei-o já... E eu vou-me embora! Cedo? ... Não ! Não ! – Estamos prontos, decididos a tudo [...] E então ele, sentindo-se senhor da situação e do auditório, com uma voz de catequista, suasiva e potente, de que ninguém suporia capaz o seu corpo franzino e repousado, continuou: Devo começar por lhes dizer que não me traz a este lugar nenhuma sorte de ambição... Nem viso a que falem de mim nos jornais, nem pretendo engrandecer-me [...] Traz-me aqui,,, mal parece eu dizê-lo, mas é a verdade! - e ao dizer, o Mateus, dobrando o braço, arrancava do peito a murro inflexões convictas, - traz-me aqui o cuidado, o amor pelo vosso bem-estar... Esta febre, esta ralé, esta ânsia constante por libertar os eternamente explorados, por galvanizar os fracos, por erguer os oprimidos... Febre, cuidado e ânsia que tanto dissabor me têm causado... Horas negras, noites de pavor, dias de fome! Ao mesmo tempo o tormento e a esperança, o mais fundo espinho e a preocupação essencial da minha vida! [...] Que nós nesta campanha, vocês já sabem, não estamos sós...- prosseguia Mateus no seu ardiloso exórdio, cavando a voz arrastando em sibilinas intenções as sílabas. – A luta pela Verdade abarca o mundo! Aquilo que nós hoje aqui resolvemos terá logo, para bem de todos nós, sua imediata repercussão lá fora. Em todas as principais sociedades operárias da Europa e da América eu conto com amigos dedicados. Quer dizer: são outros tantos irmãos, cujo coração bate igual com o nosso, que aguardam com avidezas as nossas deliberações, prontos a fornecerem-nos toda qualidade de auxílio, toda... Em conselho, em experiência, e em dinheiro! [...] Posso-vo-lo provar. Não me faltam felizmente os documentos...Eu vo-los trarei! E por eles podereis então bem na evidência certificar-vos que as sagradas reivindicações do povo estão hoje indestrutivelmente ligadas, por todo esse mundo em fora, pelos laços da solidariedade universal! Para onde quer que volteis, no vosso anseio libertador os olhos, aí vereis o aceno animador de irmãos... E irmãos tanto mais para admirar e amar, para gravar no coração e seguir no exemplo, que eles há muito servem com alma a nossa causa comum... E enquanto vós aqui, moles e indecisos, palavrosamente esperdiçais o tempo, lutam eles com fé e ardor, lutam deveras... Arriscando tranquilidade, haveres, posição, família, jogando a reputação, perdendo a vida... Mártires no sacrifício e heróis no desespero com que à conquista se votam cegamente desse grande princípio igualitário – o Sol do dia de amanhã! – que deve ser o lema, a bandeira, o norte, o ideal de todos nós! [...] (BOTELHO, 1979, 504-506 p.)

A base da retórica utilizada nos textos socialistas proferidos por Mateus, e defendida pelo próprio movimento socialista, é calcada na igualdade e na justiça social, numa sociedade sem exclusão e sem desigualdades.

A burguesia submeteu o campo à cidade. Criou grandes centros urbanos; aumentou prodigiosamente. A população das cidades em relação à dos campos e, com isso, arrancou uma grande parte da população do embrutecimento da vida rural. Do mesmo modo que subordinou o campo à cidade, os países bárbaros ou semi-bárbaros aos países civilizados, subordinou os povos camponeses aos povos burgueses, o Oriente ao Ocidente.

A burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de produção, da propriedade e da população. Aglomerou as populações, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. A conseqüência necessária dessas transformações foi a centralização política. Províncias independentes, apenas ligadas por débeis laços federativos, possuindo interesses, leis, governos e tarifas aduaneiras diferentes, foram reunidas em uma só nação, com um só governo, uma só lei, um só interesse nacional de classe, uma só barreira alfandegária.

A burguesia, durante seu domínio de classe, apenas secular, criou forças produtivas mais numerosas e mais colossais que todas as gerações passadas em conjunto. A subjugação das forças da natureza, as máquinas, a aplicação da . química à indústria e à agricultura, a navegação a vapor, as estradas de ferro, o telégrafo elétrico, a exploração de continentes inteiros, a canalização dos rios, populações inteiras brotando na terra como por encanto - que século anterior teria suspeitado que semelhantes forças produtivas estivessem adormecidas no seio do trabalho social? [...] A condição essencial da existência e da supremacia da classe burguesa é a acumulação da riqueza nas mãos dos particulares, a formação e o crescimento do capital a condição de existência do capital é o trabalho assalariado. Este baseia-se exclusivamente na concorrência dos operários entre si. O progresso da indústria, de que a burguesia é agente passivo e inconsciente, substitui o isolamento dos operários, resultante de sua competição, por sua união revolucionária mediante a associação. Assim, o desenvolvimento da grande indústria socava o terreno em que a burguesia assentou o seu regime de produção e de apropriação dos produtos. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. O objetivo imediato dos comunistas é o mesmo que o de todos os demais partidos proletários: constituição dos proletários em classe, derrubada da supremacia burguesa, conquista do poder político pelo proletariado [...] O que caracteriza o comunismo não é a abolição da propriedade em geral, mas a abolição da propriedade burguesa. Ora, a propriedade privada atual, a propriedade burguesa, é a última e mais perfeita expressão do modo de produção e de apropriação baseado nos antagonismos de classe, na exploração de uns pelos outros. ( MARX, Karl, ENGELS, Friedrich. O Manifesto Comunista, 1848)

Na narrativa, tudo gira em torno de um evento que romperá com o sistema burguês e irá conduzi-los a um estado de harmonia e nivelamento entre as classes, e para tal objetivo é necessário que se faça a revolução, mas ainda que se chegue as últimas conseqüência, a uma revolta armada, ainda que Mateus diga que está farto de “discursos”, o ponto primordial dessa revolução se dá no campo das idéias, no âmbito da palavra, no discurso.

Não é novidade nenhuma isto que vos proponho, - aclarou o Mateus, sorrindo da ingénua dificuldade que aquelas dúvidas acusavam. – Nem no mundo há novidades! Vede lá... Quantas vezes, de dia, o sol brilha claro, o céu está limpo, e brusco forma-se uma nuvem . Esta nuvem foi acaso uma substância nova que se formou? Uma nova coisa que apareceu? ... Não ! Mas simplesmente a transformação duma outra substância, a qual – a humidade por condensar, – sob uma forma difusa e transparente, já anteriormente existia. Analogamente, o cometa que de repente se desdobra airoso pelo Espaço, amedrontando os ignorantes, dando origem a toda a sorte de patranhas, também não é um corpo novo, que criado fosse naquele instante. Já anteriormente existia, mas a uma grande distância, que andava fora do alcance da nossa vista... Pois também a sociedade, o modo de viver que nós temos a organizar, com o inteiro e completo exercício dos nossos direitos, a distribuição equitativa e perfeita dos gozos e bens da terra, a definitiva abolição de todos os limites à liberdade de cada um, não é uma coisa nova, abstrusa, imprevista que de improviso surgisse agora do Nada... Não é o produto duma imaginação escandecida, sem origem nem preparo nos misteriosos domínios do equilíbrio universal. Essa organização será pelo contrário, a consequencia lógica, natural, dos titânicos esforços em que há dezenas de séculos se debate e consome a humanidade. Até agora não a podíamos ver nem atingir, porque a traziam fora do alcance da nossa acção toda a casta de pressões exteriores. Porém os ominosos tempos da tirania, perfeitamente que não são máquinas: são consciências! E, como tais, têm sentimentos, aspirações, desejos... Irresistivelmente reclamam o tanto mais leis, senão as leis naturais! Nem batinas, nem becas, nem patrões, nem reis! Queremos que o domínio da nossa vontade seja finalmente um facto; e que a sociedade não imponha à nossa esfera de acção mais limites do que aqueles que nós consentirmos em aceitar livremente! É isto, ou não é?... (BOTELHO,1979, 510-511p.)

No campo factual Antero de Quental nos diz que: o socialismo, pelo contrário, vem dizer-vos: há meio de tornar todos os interesses harmónicos, todas as funções equivalentes e, anulando as distinções injustas das classes [...] confirmando, o texto ficcional, no qual o ideal socialista era pensando de forma redentora, de maneira em que as forças e as classes estivessem equivalentes, igualitárias. E mais: O revolucionário contemporâneo é sobretudo um homem da ciência e da crítica [...] (QUENTAL, 1982, 419 p.).

O messianismo

O ponto essencial que nos leva à idéia de messianismo é a tarefa que Mateus se impõem de levar a “boa nova”, nesse caso, os ideais socialistas, aos desvalidos, aos miseráveis para que operem uma ruptura no sistema e a partir dessa quebra haja um equilíbrio entre as classes (burguesia e proletariado). Ele age como aquele que surge para conduzi-los ao esclarecimento, aquele que irá modificar definitivamente e indelevelmente suas consciências, e os levará a um estado que, talvez, possa se nomear como felicidade.

Para tratar desse tópico faremos uma leitura acerca do messianismo visto no personagem Mateus com o auxílio da leitura das teses de Benjamim.

A idéia de messias nos é muito forte nesse personagem, a começar por seu nome: Mateus. Mateus foi apóstolo, e não o messias, mas nesse caso a idéia de liderança, pregação e condução são válidas para dar conta do conceito messiânico. Vejamos, esse nome credita ao personagem força e faz analogia com o apóstolo mais citado da escritura, e o porque, fica muito claro, pois isso confere um tom evangelizador mais consistente, afinal Mateus (e não Marcos, Lucas ou João) é aquele que abre o novo testamento, seu evangelho é considerado o mais vasto e importante. Assim como o Mateus apóstolo, o Mateus revolucionário tem algumas vantagens em relação ao público que o ouve: ele é o mais instruído, é carismático, tem boa aparência, é astuto e bem articulado e já fora um burguês; o apóstolo que fora um publicano (cobrador de impostos) sabia ler, fazer contas muito bem, era um ótimo orador, além de ter sido rico.

Características postas o que temos é uma idéia teológica de revolução. A eterna luta de opressor-oprimido. A crítica posta aqui, no romance, não é em direção ao socialismo mas sim em direção a esse conceito messiânico de “salvação” que acaba servindo como estrutura, também, para o socialismo; é esse conceito messiânico inserido na lógica dessa estrutura que é questionado com o personagem Mateus e todas sua trajetória. Seguindo esse viés do pensamento de Abel Botelho, chegamos ao entendimento de que na verdade, nos bastidores, a base da própria “revolução” é calcada num pensamento teológico de salvação. Esta idéia nos remete mais uma vez a Benjamin que nos diz que a teologia está a serviço da luta do oprimido, mais precisamente, ela deve servir para restabelecer a força explosiva messiânica, revolucionária do materialismo histórico- reduzido, por seus epígonos, a um mísero autômato. (LÖWY, 2005, p.45).

No caso do texto botelhiano ele arma as peças no tabuleiro de xadrez. De um lado a monarquia decadente, de outro o movimento comunista. A política monárquica tem sua base alicerçada na economia burguesa (ou capitalismo), nesse sistema os poderosos ficam com o lucro e os operários com o trabalho, simples. Contudo, do outro lado do tabuleiro temos os socialistas, que primam pela abolição das propriedades burguesas, defendem as greves e a luta armada para tomada de poder. Mas nesse jogo há uma peça em comum dos dois lados, o objetivo. Tanto os burgueses quanto os socialistas visam o poder. Cada um a seu modo, um pela dependência econômica e o outro pelo controle. E como pano de fundo desse cenário temos a lógica teológica clássica: Os romanos x escravos; o senhor feudal x vassalo; a nobreza x burguesia; a burguesia x o proletariado; o “bem” x “mal”; direita x esquerda, em suma: opressor-oprimido, que lutam para alcançarem um estado de harmonia , mas que em algum momento também se quebrará e tudo começará novamente, um eterno ciclo.

Para Benjamin esse processo não é revolução, “o trem da história” como diz Marx, mas sim o “freio” desse trem, a quebra com essa roda infinita de lutas em que aparece sempre opressor-oprimido, e que ora oprimido transforma-se em opressor. Um processo no qual ele inverte dialeticamente essa alegoria (Cif. LÖWY,2005); daí esse “trem da história” ao invés de operar a revolução vai de encontro com o abismo. O verdadeiro estado de exceção não está na continuidade histórica da violência mas sim em sua quebra (Cif. MATOS, 1989). Contudo, podemos fazer a seguinte indagação: como a teologia pode fazer parte de um sistema socialista, quando este sistema se diz laico e contra dogmas religiosos? Simples, ainda que neguem a religião e sua lógica, eles creem na redenção, ou seja, eles acreditam na libertação dos seus através da Revolução. Essa mesma história já foi contada inúmeras vezes ao longo da história da humanidade, a diferença é que o salvador era o messias filho de Deus, e este messias, agora, é o produto do próprio homem.

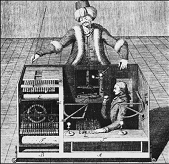

Isso nos faz lembrar, mais uma vez, uma metáfora de Benjamin, a história do anão corcunda, aquele que comanda o jogador como um boneco de marionete (o materialismo histórico), escondido de todos, e que representa a “velha feia e enrugada” teologia. Para Benjamin a teologia representa dois pontos: rememoração e redenção (Cif. LÖWY, 44 p.).

Como se sabe, havia uma vez um autômato, construído de modo tal que ele respondia a cada lance de um enxadrista com um outro lance que acabava lhe assegurando a vitória. Um boneco, em roupagem turca e com um cachimbo na boca, estava sentado diante do tabuleiro, colocado sobre uma mesa espaçosa. Mediante um sistema de espelhos, criava-se a ilusão de que essa mesa era transparente. Na verdade, um anão corcunda, mestre de xadrez, estava sentado dentro dela, dirigindo a mão do boneco através das cordas. Pode-se imaginar um equivalente dessa aparelhagem na filosofia. Vencer deve sempre o boneco que se chama de “materialismo histórico”. Ele pode enfrentar a qualquer um, desde que tome a seu serviço a teologia, que como se sabe, hoje é pequena e horrível e que, de qualquer modo, não deve deixar-se ver. (BENJAMIN, 1985, 153 p.)

Considerações finais

O que propomos nesse trabalho foi à exposição de um texto do final do século XIX que contém relatos e detalhes bastante precisos acerca do desenvolvimento operário e do socialismo em Portugal. Mostrar como aspectos teorizados e consolidados no século XX já ensaiavam seus “primeiros passos” nos oitocentos. Concluindo, ainda que não se tenha tido catástrofes de proporções de um holocausto naquele momento, ainda assim existiram situações de impacto suficiente para que fossem materializadas em forma de texto, de literatura, em forma de arte para que todos pudéssemos compartilhar, e refletir, dessas experiências.

REFFERÊNCIAS

BOTELHO, Abel. Amanhã. In: Obras de Abel Botelho. Porto: Lello & Irmão Editores, 1979, v.1.

BENJAMIN, Walter. Sociologia. Org. Flávio R. Kothe. São Paulo: Ática, 1985.

MARX, Karl, ENGELS, Friedrich. O Manifesto Comunista, 1848. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000042.pdf, acesso em 10/08/2010.

LÖWY, Michael. Walter Benjamin: Aviso de Incêndio, uma leitura das teses “Sobre o conceito da História”. São Paulo: Boitempo, 2005.

MATOS, Olgária Chain Feres . Os Arcanos do inteiramente outro: A escola de FRANKFURT, A Melancolia e a Revolução. São Paulo: Brasiliense, 1989.

MOISÉS, Massaud. Patologia Social de Abel Botelho. São Paulo:USP, 1961.

QUENTAL, Antero. Prosas Sócio-Políticas. Publicadas por Joel Serrão. Vila Maia. Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1982.

SARAIVA, José Hermano. História Concisa de Portugal. Porto: Publicações Europa-América, 1979.

SÁ, Victor de. Esboço histórico das Ciências Sociais em Portugal. Venda Nova/Amadora: Bertrand - Ministério de Educação e Cultura. Biblioteca Breve, 1978, v.17.

SELIGMANN-SILVA, Márcio. Testemunho: entre a ficção e o “real”. In: História, Memória , Literatura: o testemunho na era das catástrofes. Campinas: Editora UNICAMP, 2006.

SERRÃO, Joel. Temas Oitocentistas-II: Para a História de Portugal no século passado. Lisboa: Portugália, 1962.

WEBER, Eugene. França Fin-de-Siècle. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

Simone Cristina Manso Escobar

Mestre em Literatura Portuguesa/UERJ, 2008

Professora Substituta de Literatura Portuguesa,/UERJ

Doutoranda em Literatura Comparada, UERJ

iA idéia de real aqui apresentada é a idéia proposta por Seligmann : real e não realidade.

ii Os morgados sofreram com a implantação da legislação de Mouzinho da Silveira que acabara gradativamente com os morgadios do país. “[...] Os seus decretos visaram portanto liberar as actividades económicas da rede de sobrevivência que as apertava e criar as condições fundamentais para implantação do Estado que no seu tempo se considerava moderno e progressivo. Suprimiu os morgadios de pequeno valor (os grandes, que ele poupou por espírito realista, vieram a ser suprimidos em 1863) [...]” (SARAIVA, 1979, 288 p.)